夏が近づくと心配になるのが、子どもの熱中症。

プール遊びや公園での外遊び、運動会や遠足など、外で過ごす時間が増える季節は、「ちゃんと水分は足りているかな?」「この服装で暑くないかな?」と、不安になる保護者の方も多いのではないでしょうか。

大人に比べて子どもは体温調節機能が未熟で、地面からの照り返しの影響も受けやすく、熱中症のリスクが高いと言われています。

この記事では、保育園看護師の視点から

- 子どもが熱中症になりやすい理由

- 家庭でできる水分補給のポイント

- 暑い季節に適した服装の選び方

を、今日から実践できる形でわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 子どもが熱中症になりやすい理由

- 見逃しやすい熱中症の初期サイン

- 年齢別の水分補給量と飲み物の選び方

- 熱中症を防ぐための服装・帽子のポイント

- 外遊びや外出時にできる具体的な予防対策

子どもが熱中症になりやすい理由

1. 体温調節機能が未発達

子どもは大人に比べて汗腺の働きや発汗のタイミングが未熟です。

体に熱がこもっても、効率的に汗をかいて体温を下げることが難しく、短時間で深部体温が上昇します。

また、体表面積が相対的に大きく、外部の熱の影響を受けやすい特徴もあります。

2. 地面からの照り返しを強く受ける

炎天下ではアスファルトや砂場の表面温度が非常に高くなります。

身長の低い子どもは地面との距離が近く、放射される熱や照り返しによって体感温度が大人より数度高くなることがあります。

特にベビーカーや低い遊具の周囲は、熱がこもりやすい「熱だまり」になりやすいです。

3. 喉の渇きを自覚しにくい

子どもは「喉が渇いた」という感覚が大人ほど発達しておらず、実際には体が水分不足でも自覚できないことがあります。

そのため、のどの渇きを待ってから水分を与えるのでは遅く、症状が進みやすくなります。

4. 遊びに夢中で休憩を忘れる

楽しい遊びや運動の最中は、体調の変化よりも目の前の活動を優先してしまいます。

その結果、水分補給や日陰での休憩を取らないまま体温が上がり、急に具合が悪くなることがあります。

熱中症のサインと早期発見

熱中症は、早く気づき、早く対応することが命を守る鍵です。

特に子どもは進行が早く、あっという間に重症化することがあります。

保護者や保育者は、日頃から小さな変化にも気づける観察力が大切です。

初期症状(軽度)

- 顔が赤い

炎天下や運動中に顔が赤くなるのは自然なこともありますが、長時間続く場合や、他の症状を伴う場合は要注意です。 - 汗が異常に多い、または全く出ていない

汗が止まらないほど大量にかいている場合は体温上昇が進んでいるサイン。

逆に、暑い環境にいるのに汗が出ていないのは、体温調節機能が限界に達している危険信号です。 - だるそう・元気がない

動きが鈍くなったり、座り込むなど、明らかな行動の変化が見られます。 - 機嫌が悪い

いつもより不機嫌、泣きやすい、怒りっぽいなど、情緒面の変化も初期サインです。 - 食欲がない

水分や食べ物を受け付けない場合は、脱水や体調不良が進んでいる可能性があります。

進行時の症状(中等度〜重度)

- 頭痛

脱水や脳への血流不足により、頭痛を訴えることがあります。 - 吐き気・嘔吐

消化機能が低下し、体が熱や水分不足に耐えられなくなっているサインです。 - めまい・ふらつき

血圧低下や脳への血流不足によってバランスが取れなくなります。 - 意識がぼんやりする

呼びかけに反応が遅い、うつろな目つきなど、意識障害の前触れ。

非常に危険な状態です。

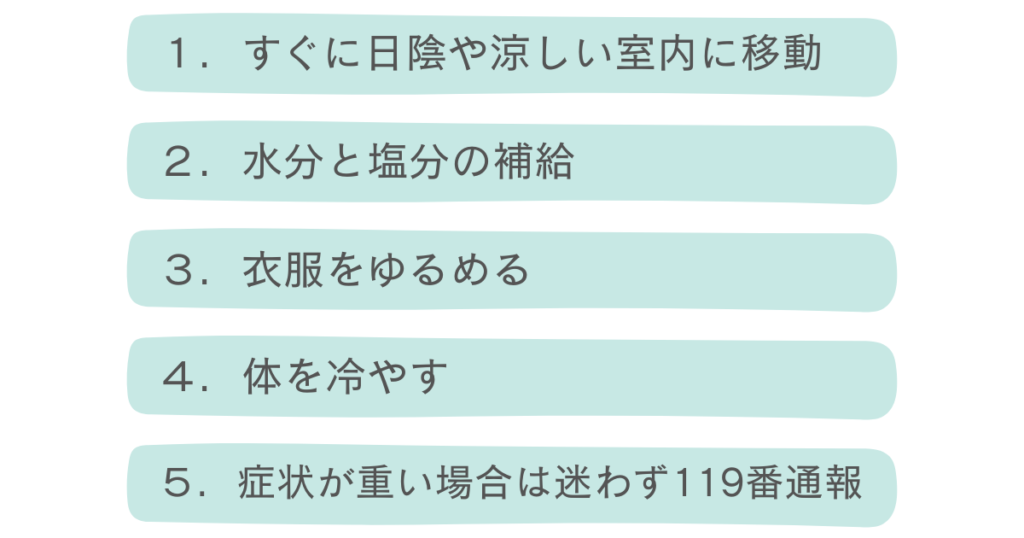

対応の流れ

- すぐに日陰や涼しい室内に移動

扇風機や冷房を利用し、体を冷やします。 - 水分と塩分の補給

水や麦茶だけでなく、経口補水液(ORS)や塩飴などで塩分も補給します。 - 衣服をゆるめる

通気性を高め、熱を逃がしやすくします。 - 体を冷やす

首・脇の下・足の付け根など太い血管のある部分を保冷剤や濡れタオルで冷やします。 - 症状が重い場合は迷わず119番通報

意識がもうろうとしている、歩けない、けいれんがある場合は救急要請が必要です。

水分補給のポイント

熱中症予防において、水分補給は最も重要な習慣のひとつです。

ただ「水を飲めばいい」というわけではなく、タイミング・種類・量を意識することで、より効果的に体を守ることができます。

1. 喉が渇く前にこまめに飲む

- 子どもは大人よりも喉の渇きを感じるのが遅く、気づいたときにはすでに脱水が進んでいる場合があります。

- 暑い日や運動時は、15〜20分おきに少量ずつ飲ませるのが理想。

- 特に乳幼児は「喉が渇いた」と言えないため、大人が時間を見て積極的に声をかける必要があります。

2. 飲む量の目安

- 未就学児(3〜5歳)→1日あたり約1リットル前後(食事からの水分含む)

- 小学生→1.2〜1.5リットル程度が目安

- 運動や外遊びで汗をかいた場合は、さらに200〜300mlを追加。

- 一度にたくさん飲むと胃に負担がかかるため、一口〜数口ずつ回数を分けるのがポイントです。

3. 水分の種類を選ぶ

- 日常の水分補給:水、麦茶(カフェインレスで安心)

- 大量に汗をかいた時:経口補水液(塩分・電解質を素早く補給できる)

- 避けたい飲み物:炭酸飲料やジュース(糖分過多で吸収が遅れる)、カフェイン入り飲料(利尿作用で逆効果)

4. 飲ませ方の工夫

- お気に入りのコップやストロー付き水筒を使うと、自分から飲みたくなる。

- 水分タイムを遊びの一部にして、「飲んだらシールを貼る」などの習慣化も◎。

- 幼児は一気飲みしにくいので、ペットボトル直飲みよりもコップや小型水筒が◎。

5. 看護の現場からのアドバイス

- 発熱中や下痢・嘔吐がある時は脱水リスクが高まるため、経口補水液を優先。

- 外遊び後、帰宅したらまず水分補給→その後着替えや休憩の流れにするとルーティン化しやすい。

- 汗をかいた後は塩分補給も重要。塩分入りせんべいや梅干しをおやつに組み合わせるのもおすすめ。

服装のポイント

子どもが暑い季節でも快適に、安全に過ごせるようにするためには、服装の工夫が欠かせません。服は単なるファッションではなく、体温調節や日差し対策の重要なツールです。

1. 素材選び

- 通気性・吸湿性の高い素材を選ぶ

綿や麻は通気性と吸湿性に優れ、汗を素早く吸い取ってくれるため、肌トラブルや蒸れを防ぎます。

特に肌が敏感な子どもには、やわらかいオーガニックコットンが安心です。 - 速乾性のあるスポーツ素材も活用

外遊びや運動時には、吸汗速乾機能を備えたポリエステル系のスポーツTシャツも便利。

汗をかいた後に肌がべたつかず、体温上昇による不快感を軽減します。 - 重ね着は薄手を意識

室内外の温度差が大きい時期には、薄手の羽織りを持たせると体温調節がしやすくなります。

2. 色選び

- 熱を吸収しにくい色を選ぶ

白やパステルカラー、淡い色の服は、太陽光を反射しやすく体温の上昇を抑えます。

逆に黒や濃紺などは熱を吸収しやすく、体感温度を上げてしまいます。 - 帽子の選び方

つば広タイプは顔や首元を日差しから守ります。

さらに通気性の良いメッシュ素材を選べば、頭部の熱こもりも防げます。 - 色の工夫で視認性もUP

淡い色や蛍光色を取り入れると、屋外での視認性が高まり、安全面にもつながります。

3. 機能面

- UVカット加工のある服や帽子

紫外線は熱中症だけでなく、日焼けや皮膚へのダメージも引き起こします。

UVカット加工のある素材を活用することで、日焼け止めと併用しながら肌を守れます。 - 首筋を守る日よけ付き帽子

後ろに布がついたタイプは、首筋を直射日光から守り、熱の蓄積を防ぎます。

特に外遊びや遠足の際におすすめです。 - 吸汗速乾インナーで汗冷え予防

暑さ対策だけでなく、汗をかいた後の冷え防止も大切。

吸汗速乾インナーは汗を素早く吸収・蒸発させ、体温の急な低下を防ぎます。 - 動きやすさも重視

運動量が多い子どもは、ストレッチ性のある素材を選ぶと遊びやすく、服の摩擦による肌トラブルも減らせます。

服選びのヒントに。気温の目安と素材選びのポイントについて解説しています。

外遊び・外出時の追加対策

炎天下や高温多湿の日は、服装や水分補給だけでなく行動そのものを工夫することが、熱中症予防の大きなカギになります。

特に子どもは遊びに夢中になると暑さを忘れてしまうため、大人が積極的に環境を整えてあげることが大切です。

1. 日陰でこまめに休憩(目安:30分に1回)

- 休憩時間の確保

気温や湿度が高い日は、外遊びの最中でも30分に1回は必ず日陰や屋内に移動し、体をクールダウンさせます。 - 遊びの区切りを作る工夫

「この曲が終わったら休憩」「ボールを3回投げたら水分タイム」など、子どもが受け入れやすい合図を決めるとスムーズ。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま子どもの体温は大人より上がりやすく、「顔が赤くなってきた」「汗が急に減った」などの小さな変化も休憩のサインです。

2. 保冷剤をタオルで包んで首や脇を冷やす

- 冷やす場所のポイント

首(頸動脈)や脇の下、太ももの付け根(鼠径部)は大きな血管が通っており、冷やすことで効率的に体温を下げられます。 - 直接肌に当てない理由

冷えすぎによる低温やけどを防ぐため、必ずタオルや布で包んで使用しましょう。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま熱中症の初期症状が見られたら、冷却は応急処置の第一歩です。

応急処置後も症状が改善しない場合は医療機関の受診を。

保冷剤や市販グッズがない場合でも、家庭にある材料でできる涼感グッズがあります。

子どもと一緒に作れるものなら、暑さ対策を「楽しい時間」に変えることもできますよ。↓

3. ベビーカー利用時は日除け+こまめな水分補給を忘れずに

- 地面に近いほど暑い

ベビーカーの座面は地面からの照り返しや熱気の影響を受けやすく、体感温度が大人より2〜3℃高くなることもあります。 - 日除けの工夫

UVカット機能付きのシェードや日傘を使い、直射日光を避けます。

ただし、完全に覆うと通気性が悪くなり、内部が高温になるため注意が必要です。 - 水分補給のタイミング

喉が渇く前に、15〜20分おきに少量ずつ与えるのが理想です。

麦茶や経口補水液を持ち歩くと安心です。

まとめ

子どもは大人より体温調節が未熟で、遊びに夢中になると水分補給や休憩を忘れがちです。

さらに、地面からの照り返しや服装の影響により、知らないうちに熱中症のリスクが高まります。

だからこそ、保護者や保育者が意識したいのは、

- ・喉が渇く前に、こまめに水分をとらせる

- ・通気性・吸湿性の良い服と帽子で日差しを防ぐ

- ・外遊びや外出時は30分に1回を目安に休憩する

という日常の小さな工夫です。

また、顔が赤い・元気がない・汗の様子がおかしいなど、「いつもと違う」と感じたら、早めに涼しい場所で休ませ、水分補給を行いましょう。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま重い症状がある場合は、迷わず医療機関を受診してください。

コメント