子どものケガ、どう対応すればいい?

保育園では、子どもたちが毎日元気いっぱいに走り回っています。

その姿に元気をもらう一方で、「あっ!」とヒヤッとする場面も少なくありません。

特に多いのが、日常生活の中で起こる小さなケガです。

- 転んでできたすり傷

- 頭をぶつけてできるたんこぶ

- 指をはさんだ、口の中を切った など

「大きなケガではなさそうだけど、この対応で合っているのかな?」そんな不安を感じたことがある保護者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、保育園で実際によくあるケガの種類と、現場で行っている基本的な応急処置、さらに家庭で知っておきたい注意点を、保育園看護師の視点からわかりやすく解説します。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま保護者の方にも知っていただくことで、「もしもの時」に落ち着いて対応できる安心感につながればと思います。

この記事でわかること

- 保育園で実際によく起こる子どものケガの種類(すり傷・打撲・指のケガ・口や歯のケガなど)

- ケガをしたときに、保育園で行っている基本的な応急処置の考え方

- 「消毒しない処置」がすすめられている理由と、正しい初期対応

- 頭をぶつけたとき・出血したときの観察ポイントと受診の目安

- 家庭でも役立つ、子どものケガへの対応方法と準備しておきたいもの

- 保育園で行われているケガ予防の工夫と、子どもの成長につながる関わり方

保育園で多い子どものケガ

1. 転倒によるすり傷・切り傷

もっとも多いのが、転んだ際にできる膝や肘のすり傷です。

時には、石や遊具で皮膚が切れてしまうこともあります。

- 出血は少量

- 泣くほどではないが、血を見て不安になる

このようなケースがよく見られます。

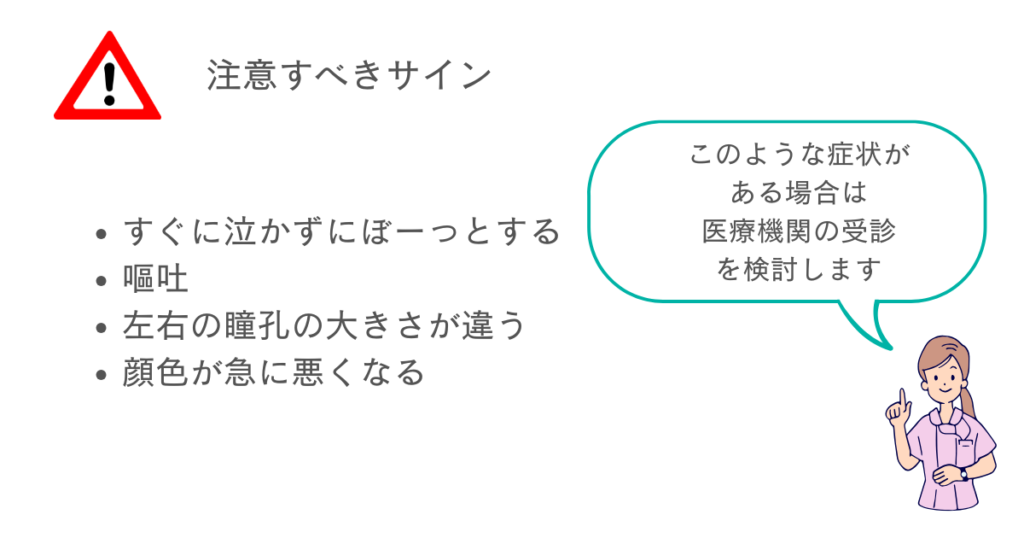

2. 頭をぶつけた(打撲・たんこぶ)

滑って転んだり、友だちとぶつかったりして、頭を「ゴンッ」と打つ場面も少なくありません。

たんこぶや赤みが出ることがありますが、意識がはっきりしていて、嘔吐や元気消失がなければ、園では経過観察を行います。

3. 指をはさんだ・つめをケガした

ドアや引き出しに指をはさんでしまう事故も、保育園では起こりやすいケガのひとつです。

確認ポイントは以下の通りです。

- 出血の有無

- 腫れや変形がないか

- 指を自分で動かせるか

強い腫れや動かせない場合は、受診が必要になります。

4. 歯や口の中のケガ

転倒時に顔をぶつけ、口の中を切って出血することもあります。

口腔内は血流が多いため、実際よりも出血が多く見え、保護者が驚きやすい部位です。

- 歯がグラグラしている

- 折れた・欠けた可能性がある

このような場合は、早めに歯科受診をおすすめします。

5. 目に異物(砂や小さなゴミ)が入る

園庭遊び中、風で舞った砂が目に入ることもあります。

- 涙が止まらない

- 目をしきりにこする

- 充血が続く

このような様子があれば、注意深い観察が必要です。

ケガをしたときの初期対応(応急処置の基本)

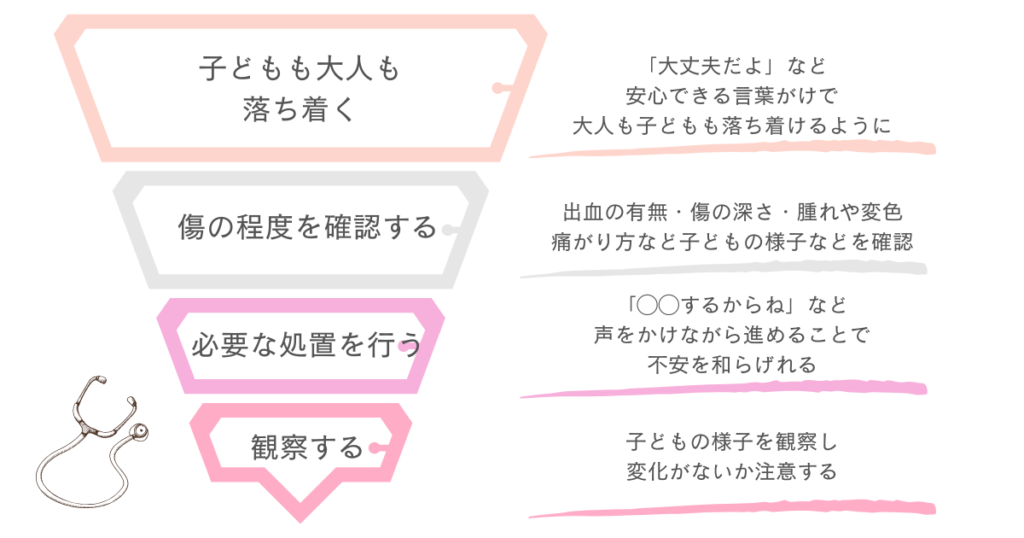

基本の流れ

「落ち着いて → 状況確認 → 処置 → 観察」この流れがとても大切です。

止血・消毒の基本は「消毒しない」方向へ

以前は「消毒してから絆創膏を貼る」という対応が一般的でした。

しかし現在は、消毒液を使わず、清潔な流水でしっかり洗うという処置が推奨されています。

なぜ消毒しないの?

オキシドールやイソジンなどの消毒薬は、細菌だけでなく傷を治すために必要な細胞まで傷つけてしまうことがあります。

その結果、

- 治りが遅くなる

- 痛みが強くなる

といったデメリットが生じる場合があるためです。

現在の基本的な処置の考え方

- 汚れをしっかり洗い流す

- 傷の状態に応じて保湿・被覆

- 深い傷や異物が取れない場合は受診

▶ 傷の状態によって対応は異なるため、無理せず医療機関を頼ることも大切です。

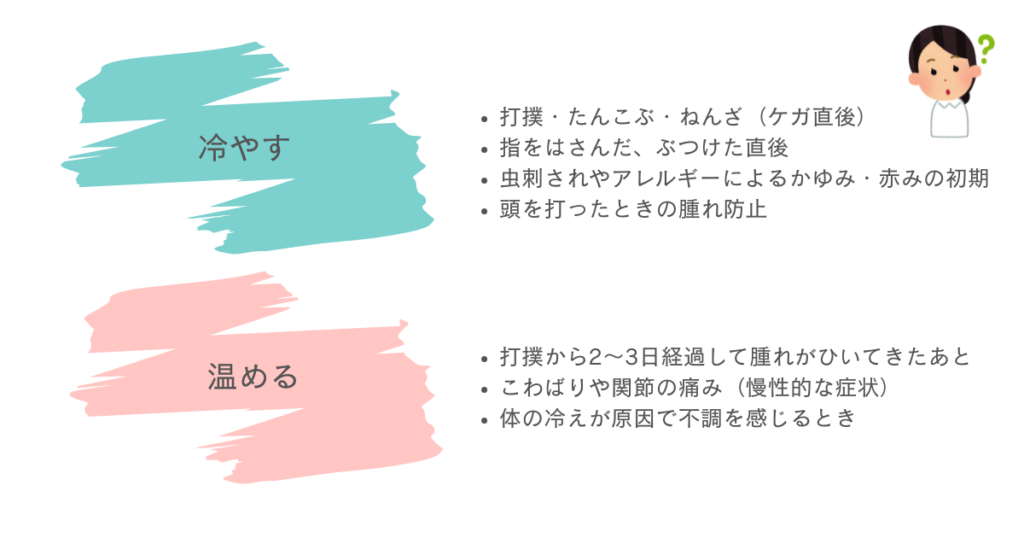

冷やす?温める?

- 打撲・たんこぶ → 冷やす

- 出血が止まらない・腫れが強い → 受診を検討

判断に迷う場合は、「いつもと違う様子がないか」を基準に考えましょう。

保育園でのケガ予防の取り組み

ケガを完全にゼロにすることはできませんが、

減らす工夫・重症化を防ぐ工夫はできます。

- 年齢・発達に合った遊具や遊びの提供

- 見通しの良いレイアウト、死角の解消

- 「危ない」だけでなく「どうすれば安全か」を一緒に考える関わり

子ども自身が経験を通して学べるよう、環境づくりを大切にしています。

保護者が知っておきたいケガ対応のポイント

家庭で準備しておきたいもの

- 清潔なガーゼ

- 絆創膏

- 冷却材

- 子ども用の保湿剤 など

登園判断・受診判断の目安

以下のような場合は、受診を検討しましょう。

- いつもと様子が違う

- ぐったりしている・食欲がない

- 歩けない、関節が腫れている

受診後は、医師に登園可否を確認することが安心です。

看護師として伝えたいこと

ケガは心配な出来事ですが、子どもにとっては成長の過程で起こる「学びの経験」でもあります。

転んでバランス感覚を学び、友だちとぶつかって距離感を知る。

私たち大人にできるのは、必要な処置と見守りを行いながら、子どもが安心して挑戦できる環境を整えることです。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま保育士・看護師・保護者が一つのチームとなって、子どもの成長を支えていけるといいですね。

コメント