夏の外遊びは、子どもにとって体力や社会性を育てる大切な時間です。

一方で、毎年多くの保護者が悩むのが「虫刺され」。

- ・強いかゆみで夜眠れない

- ・掻き壊してとびひになってしまった

- ・思った以上に腫れて心配になった

こうした相談は、保育園の看護現場でもとても多く寄せられます。

この記事では、子どもが虫刺されにあいやすい理由から、夏の外遊びでできる予防法、刺された後の正しいケアと受診の目安までを、保育園看護師・母親の視点でわかりやすく解説します。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま「とりあえず様子見でいい?」「病院に行くべき?」と迷ったときの判断材料として、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 子どもが虫刺されにあいやすい理由

- 蚊・ブヨ・ダニ・ハチなど、虫の種類別の症状と注意点

- 外遊びでできる虫刺され予防(服装・虫よけ剤の使い方)

- 刺された後の正しいケアと、腫れ・かゆみの対処法

- 子どもの虫刺されで受診が必要な目安

1. 子どもが虫刺されにあいやすい理由

1. 皮膚が柔らかく薄い

子どもの皮膚は大人に比べて角質層が約半分の厚みしかなく、皮脂や天然保湿因子も少なめです。

このため、蚊やブヨなどの吸血昆虫の口針が容易に皮膚の奥まで届きやすく、刺されやすくなります。

さらに、皮膚のバリア機能が未熟なため、刺されたあとの炎症反応も強く出やすく、赤み・腫れ・かゆみが長引く傾向があります。

看護の現場でも、同じ虫刺されでも大人より子どもの方が「腫れの面積が大きい」「水ぶくれになる」ケースをよく見ます。

2. 体温が高く代謝が活発

小児は基礎代謝量が大人よりも高く、体温は平常時でも36.5〜37.5℃程度とやや高めです。

また、活動時は発汗量も多く、汗に含まれる乳酸やアンモニアなどの成分が蚊を引き寄せる要因になります。

加えて、呼吸が早く二酸化炭素の排出量が多いため、体温・発汗・二酸化炭素の3つの要素が重なり、蚊などの虫にとって非常に見つけやすい存在になっています。

3. 屋外での活動時間が長い

子どもは発達や好奇心のために、外遊びや園庭活動の時間が長くなります。

特に危険なのは蚊の活動が最も活発な「朝夕の涼しい時間帯」です。

夏場は日中の暑さを避けて夕方に外遊びをする家庭も多く、結果として蚊に刺される機会が増えます。

また、草むらや水たまりのある公園・川辺など、虫が多い環境に近づくことも多くなります。

4. 虫への注意力が低い

幼児期〜小学校低学年ごろまでは、虫が危険な存在だという認識が十分ではありません。

そのため、虫が近づいても「手で払う」「距離を取る」といった防御行動が取れないことが多いです。

逆に、虫に興味を持って近づいたり、手で触ろうとする行動も見られ、これが刺される機会の増加につながります。

子どもが虫刺されにあいやすいのは、単に「外遊びが多いから」ではなく、皮膚の構造的特徴・体の代謝特性・生活環境・発達段階が複合的に関わっています。

予防の工夫をする際は、この4つの要因すべてを意識することが大切です。

2. 虫刺されの主な種類と症状

子どもの虫刺されは、虫の種類によって症状の出方や重症度が大きく異なります。

ここでは代表的な4種類について、特徴と注意点を解説します。

1. 蚊(か)

特徴

- 刺されてから数分〜数時間で赤みと強いかゆみが出ます。

- 小児は免疫反応が強く出やすく、大人よりも腫れが大きくなる傾向があります。

- 掻き壊すことで細菌感染(とびひ)になるリスクがあります。

経過

- 数時間〜1日程度でかゆみがピークに達し、数日で軽快するのが一般的。

- ただしアレルギー体質の子は、直径数cm以上の腫れや水ぶくれになることがあります。

2. ブヨ・アブ

特徴

- 「噛む」タイプの虫で、皮膚に強い炎症反応を引き起こします。

- 刺された直後よりも数時間〜翌日にかけて腫れや痛みが増します。

- ブヨは特に山間部や川辺に多く、アブは夏の牧場や水辺付近に多く見られます。

症状

- 激しい腫れ、痛み、かゆみ。

- 場合によっては水ぶくれや発熱、リンパ節の腫れが出ることも。

3. ノミ・ダニ

特徴

- ノミは特にペットや草むらを介して人に移ります。

- ダニには「屋内のチリダニ」と「屋外のマダニ」があり、マダニは感染症(日本紅斑熱、SFTS)を媒介する危険があります。

症状

- 小さな赤い発疹が複数まとまって出る。

- 強いかゆみが数日〜1週間以上続くこともあります。

- マダニの場合、刺し口が黒く残り、虫体が皮膚に食い込んでいることがあります。

4. ハチ

特徴

- スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチなどが代表的。

- 刺された直後から激しい痛みと腫れが出ます。

症状と危険性

- 局所症状:赤み、腫れ、熱感、強い痛み。

- 全身症状:呼吸困難、じんましん、顔やまぶたの腫れなど。

- 2回目以降の刺傷でアナフィラキシーショックを起こす危険性が高くなります。

3. 子どもの虫刺され予防法

1. 服装の工夫

- 長袖・長ズボンを基本に、足首や手首までしっかり覆うと刺されにくくなります。

夏場は暑さ対策として、薄手で通気性の良い綿やリネン素材を選びましょう。 - 黒やネイビーなどの濃い色は蚊やアブを引き寄せやすい傾向があります。

白やパステルカラーなど、明るく熱を吸収しにくい色が安心です。 - 首や耳まわりを守るために、つば広の帽子や日よけ布付きのキャップも有効です。

2. 虫よけ剤の正しい使い方

- 年齢に応じた選び方

生後6か月未満:原則使用を避ける(衣類やベビーカーに貼るタイプの虫よけを活用)

6か月〜2歳未満:低濃度(ディート10%以下またはイカリジン5〜10%)を短時間のみ使用

2歳以上:表示された濃度と回数を守って使用 - 塗布の方法

スプレーを直接肌に吹きかけず、保護者の手に取ってから均一に塗布します。

顔周りは特に目や口に入らないよう注意。 - 日焼け止めとの併用

先に日焼け止めを塗り、その上から虫よけ剤を使うのが基本です。

「成分はできるだけやさしいものを使いたい」「日焼け止めと虫よけを何本も塗るのは大変」

そんな保護者の声は、保育園の看護現場でもとても多く聞かれます。

特に乳幼児期は、虫刺され予防をしたい一方で、肌への刺激や成分の安全性が気になる時期でもあります。

そこで、虫刺され対策として取り入れやすいのが、オーガニック成分で赤ちゃんの肌にも配慮された【アロベビー UV&アウトドアミスト

日焼け止めと虫よけを1本で済ませられるため、外遊び前の準備がスムーズになり、動き回る子どもにも使いやすい点は、忙しい保護者にとって大きなメリットです。

3. 外出時間の工夫

- 蚊は早朝(5〜7時)と夕方(17〜19時)に活動が活発化します。

この時間帯の公園や草むら遊びはできるだけ避け、日中の比較的安全な時間帯に外遊びをしましょう。 - やむを得ず夕方に外出する場合は、服装や虫よけをより念入りに。

4. 家や庭の環境整備

- 水たまりはこまめに除去

植木鉢の受け皿、バケツ、古タイヤなどに溜まった雨水は蚊の発生源になります。

こまめに水を捨て、風通しを良くしましょう。 - 室内の侵入対策

網戸の破れや隙間は早めに補修。

夜間は窓の開けっぱなしを避け、照明もLEDなど虫を寄せにくいタイプにすると効果的です。 - 庭の手入れ

草むらや雑草は虫の隠れ場所になります。

定期的に草刈りを行い、虫の潜む環境を減らします。

4. 虫刺され後のケア方法(腫れ・かゆみ対策)

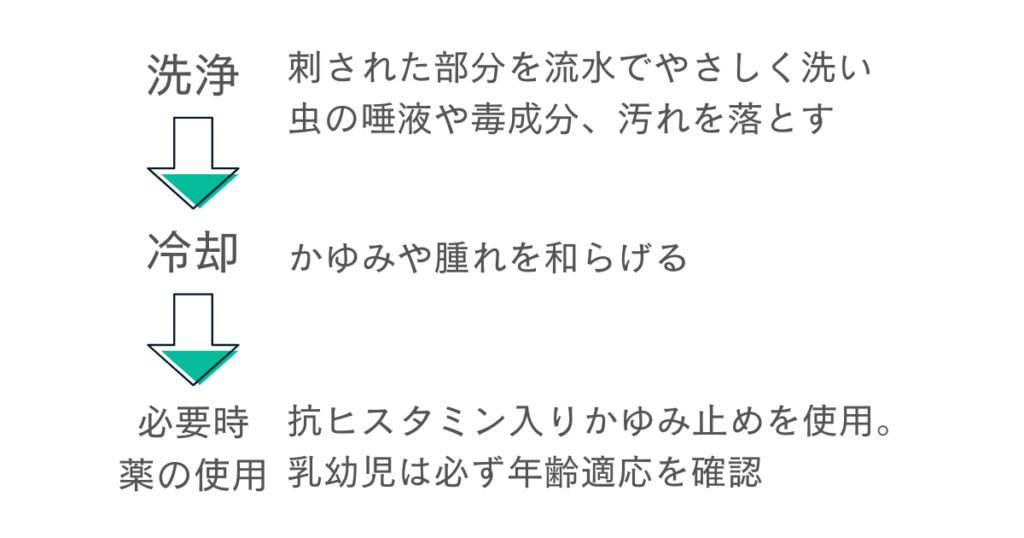

1. すぐに行う基本のケア

- 洗浄

刺された部分を流水でやさしく洗い、虫の唾液や毒成分、汚れを落とします。

石けんを使う場合は低刺激のものを。 - 冷却

保冷剤や濡れタオルを当て、かゆみや腫れを和らげます。

冷やす時間は10〜15分程度が目安。 - 薬の使用

かゆみが強い場合は、市販の抗ヒスタミン入りかゆみ止めを使用。

ただし、乳幼児は必ず年齢適応を確認します。

2. 症状別の対応

- 腫れとかゆみが強い場合

冷却と塗り薬を繰り返し行い、かき壊しを防ぎます。

かきすぎると細菌感染(とびひ)になる恐れがあります。 - 水ぶくれができた場合

破らず保護し、ガーゼや絆創膏で覆います。

破れてしまったら流水で洗い、消毒して清潔を保ちます。 - ブヨ・ハチなどによる激しい痛みや全身症状

強い腫れ、呼吸のしづらさ、顔や唇の腫れ、じんましんなどが出た場合はアナフィラキシーの可能性があります。

直ちに救急要請(119番)を行いましょう。

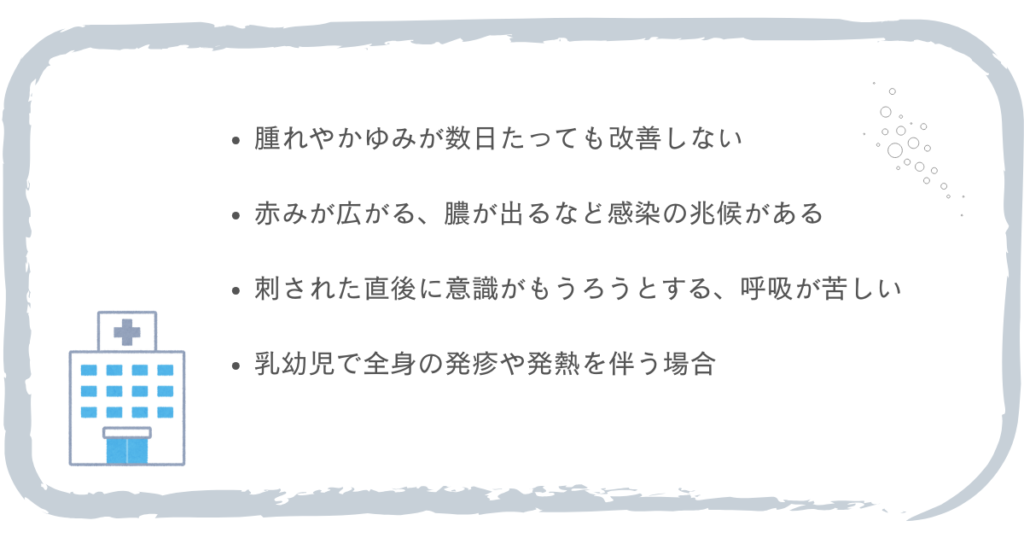

3. 受診の目安

次のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

すぐに受診・救急要請が必要なケース

- 呼吸が苦しそう、ゼーゼーする

- 唇・まぶた・顔全体が急に腫れてきた

- 全身にじんましんが出た

- 意識がぼんやりしている、ぐったりしている

→ アナフィラキシーの可能性があり、緊急対応が必要です。

当日〜数日以内の受診を検討するケース

- 腫れが直径5cm以上に広がっている

- 強い痛みや熱感が続いている

- 水ぶくれが大きく、じゅくじゅくしてきた

- 掻き壊して膿が出ている

- 発熱を伴っている

マダニが疑われる場合

- 虫体が皮膚に食い込んでいる

- 刺し口が黒く残っている

→ 無理に取らず、そのまま受診してください。

看護の現場では、「もう少し早く来てくれれば悪化しなかった」というケースも少なくありません。

迷ったら早めの相談が、結果的に子どもの負担を減らします。

4. 掻きすぎない工夫

- 爪を短く切っておく

- 就寝時は手袋やミトンを活用

- 冷却をこまめに行い、かゆみのピークをやわらげる

5. 看護師が伝える!家庭でできる応急処置のポイント

1. 冷却は長時間行わず、10分ごとに様子を確認

- 冷やすことで血管が収縮し、かゆみや腫れを抑える効果があります。

- しかし長時間の冷却は低温やけどや血流悪化の原因になるため、10分冷却 → 5分休憩を目安にします。

- 冷却中は皮膚の色を観察し、白くなりすぎたり感覚が鈍くなっていないかチェックしましょう。

- 保冷剤を使う場合はタオルやガーゼで包むのが必須。

直接皮膚に当てないこと。

2. 虫よけと日焼け止めは塗布の順番を守る

- 推奨される順番は ① 日焼け止め → ② 虫よけ

これは、虫よけの有効成分が肌の表面にとどまる必要があるためです。 - 先に虫よけを塗ると、日焼け止めがその効果を覆い隠してしまい、虫よけ効果が半減します。

- 汗をかいたりタオルで拭いた後は、必要に応じて虫よけの再塗布を行います。

- 敏感肌や乳幼児には、低刺激タイプの日焼け止め+低濃度虫よけの組み合わせがおすすめ。

3. 薬は年齢と体重を考慮して選択し、説明書を必ず読む

- 市販薬でも年齢や体重制限が設定されています。

例:ディート配合量や抗ヒスタミン剤の濃度は、年齢で使用制限あり。 - 「少量だから大丈夫」と自己判断せず、必ずパッケージの用法・用量を確認。

- 複数の薬を同時使用する場合は成分の重複に注意。

かゆみ止めと風邪薬など、抗ヒスタミン成分が重なると眠気や副作用のリスクがあります。 - 皮膚症状が広範囲、または症状が重い場合は自己治療にこだわらず早めに受診しましょう。

6. 夏の外遊びを安全に楽しむために

1. 外出前の準備

- 虫よけの塗布

肌が露出する部分にまんべんなく塗る。耳の後ろや足首など、忘れがちな部分もチェック。

服の上から使えるスプレータイプも活用すると安心。 - 服装の確認

薄手の長袖・長ズボンで肌の露出を減らし、色は白やパステル系がおすすめ。

つば広帽子+首の後ろを覆う日よけ布があれば、虫刺されと日焼けの両方を予防できます。 - 持ち物の準備

小さめの保冷剤(タオルで包む)や予備の虫よけスプレーをバッグに入れる。

水筒はこまめに飲めるようストロー付きや直飲みタイプが便利。

2. 外遊び中の注意

- こまめな休憩

木陰や日陰で30分に1回は休憩し、水分をとる。

座るときは草むらや水たまりを避ける(蚊やブヨの発生源)。

- 虫の多い場所を避ける

川辺、湿った草むら、花壇まわりは虫が多いため、長時間とどまらない。

- 虫が近寄ったら

払う動作を教えておく。

小さい子は大人がそっと手でガード。

3. 帰宅後のケア

- すぐにシャワー

汗や虫よけ成分を洗い流すことで、肌トラブルやかゆみの予防に。

洗うときはゴシゴシせず、泡で優しく。 - 肌の観察

赤み、発疹、腫れがないか全身チェック。

特に髪の生え際や耳の後ろ、首回り、足首などは見落としやすい。 - 保湿ケア

虫刺されがなくても入浴後は保湿して、肌のバリア機能を守る。

4. 翌日以降のフォロー

- 刺された跡が翌日さらに腫れる・膿む・熱を持つ場合は早めに受診。

- 熱や全身のじんましんなど全身症状が出たら救急要請を検討。

- 「どこで・いつ刺されたか」を記録しておくと、次回の予防に役立ちます。

まとめ

夏は、子どもが自然の中でのびのびと成長できる大切な季節です。

その一方で、虫刺されは「よくあるから大丈夫」では済まないこともあるトラブルです。

大切なのは次の3ステップ。

- 外出前:服装・虫よけでしっかり予防

- 遊び中:虫の多い環境を避け、早めに対応

- 帰宅後:洗浄・観察・必要なケアを行う

看護の現場でも、「気づいたらすぐ対応」が症状悪化を防ぐ最大のポイントです。

小さな赤みや腫れでも、「いつもと違う」と感じたら要注意。

迷ったときは、この記事の受診目安を参考にしながら、子どもの安全を最優先に判断してください。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師ままこの夏も、安心できる準備を整えて、楽しい外遊びの思い出をたくさん作っていきましょう。

コメント