「気づけば子どもがテレビやYouTubeばかり見ている…」「見せすぎは良くないって聞くけど、全くゼロにするのは難しい・・」

小さな子どもを育てるなかで、多くの親が抱える悩みのひとつが「テレビ・YouTubeとの付き合い方」です。

特に未就学児は自分で視聴をコントロールすることが難しいため、ついつい長時間になってしまうこともあります。

しかし「一切見せないこと」や「厳しく制限すること」が必ずしも正解ではありません。

年齢に合った時間や内容を意識し、親子で一緒に楽しみながら、見た後の遊びや生活習慣とバランスをとることが大切です。

本記事では、未就学児のテレビやYouTube視聴時間の目安、長時間視聴のリスク、そしてママの気持ちがラクになるヒントについてわかりやすく解説します。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま私自身もyoutubeとの向き合い方について、たくさん悩みました。

同じように悩むお母さんたちが少しでもラクな気持ちになりますように。

この記事でわかること

- 未就学児のテレビ・YouTube視聴時間の目安

- 見せすぎによる影響と注意点

- テレビやYouTubeの意外なメリット

- 家庭で無理なく続けられる管理の工夫

- 「見せすぎてしまう…」と悩むママの気持ちがラクになる考え方

未就学児のテレビ・YouTube視聴時間はどれくらいが目安?

WHO・日本小児科学会の推奨時間

世界保健機関(WHO)は、子どものスクリーンタイムについて以下のように提言しています。

- 2歳未満:テレビ・動画などの視聴は推奨されない

- 2〜5歳:1日あたり1時間未満が目安

また、日本小児科学会も「長時間の視聴は生活リズムや発達に影響するため、1時間以内を目安に」と呼びかけています。

では、実際の家庭では?

総務省の調査(子どものメディア利用実態調査など)によると、未就学児の多くが 平均で1〜2時間程度 見ているとされています。

共働き家庭や在宅ワーク中の親にとっては、子どもが夢中で見てくれている間に家事や仕事が進むという事情もあり、完全に「1時間未満」に収めるのは現実的には難しいことも多いでしょう。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま重要なのは「何分見たか」だけでなく、 生活全体のバランス を意識することです。

長時間視聴によるデメリット(未就学児への影響)

「便利だから」と長時間見せ続けてしまうと、以下のような影響が指摘されています。

- 睡眠への影響

寝る直前まで画面を見ていると、脳が覚醒しやすくなり、寝つきが悪くなることがあります。 - 生活リズムの乱れ

遊びや食事の時間よりテレビを優先してしまい、リズムが崩れやすくなる。 - 視力や姿勢への負担

画面との距離が近いと、目や首・背中に負担がかかります。 - 言語発達や集中力の遅れ

映像は受け身の学びになりやすく、言葉を「使う」機会が減る可能性があります。 - 親子のやりとりが減る

一方的に映像を見る時間が増えることで、会話のキャッチボールが少なくなることも。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師ままこれらを避けるためにも、時間や見せ方を工夫することが大切です。

テレビ・YouTubeと上手につき合うメリットもある

「悪影響があるなら、見せないほうがいいの?」と思うかもしれませんが、実はテレビやYouTubeにも 良い面 があります。

- 言葉や知識を楽しく学べる

教育系の番組や動画は、色・形・数などの学びを自然に取り入れられます。 - 親のサポートになる

忙しい家事や下の子の世話の間に、子どもが落ち着いて見てくれるのは大きな助け。 - 親子で一緒に楽しめる

同じ番組を見ながら「このキャラクター好きだね」「こんな動物いるんだね」と会話が広がります。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま「完全にゼロにする」よりも「どう取り入れるか」が重要なのです。

家庭でできる、テレビ・YouTubeとの上手な付き合い方

テレビやYouTubeとの付き合い方で大切なのは、「ただ時間を減らすこと」ではなく、子どもが納得して気持ちよく切り替えられる環境を作ることです。

ここでは、今日から家庭で実践しやすい工夫を紹介します。

1. 時間のルールを決める

まずは、視聴時間のルールをシンプルに決めましょう。

- 1日30分まで

- 朝は見ない

- お昼寝のあとだけ

など、家庭の生活リズムに合った内容でOKです。

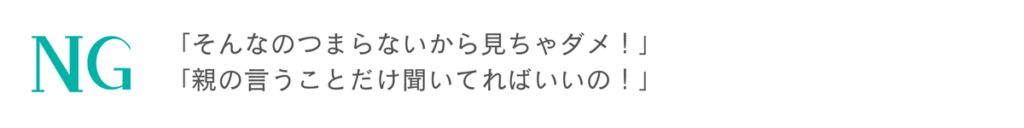

大切なのは、親が一方的に決めるのではなく、「どれくらいがいいかな?」と子どもと一緒に話し合うこと。

ポイント

子ども自身が納得して決めたルールは、「守ろう」という気持ちが育ちやすくなります。

急に厳しいルールに変えると戸惑いや反発につながるため、少しずつ調整していきましょう。

2. タイマーや砂時計を活用する

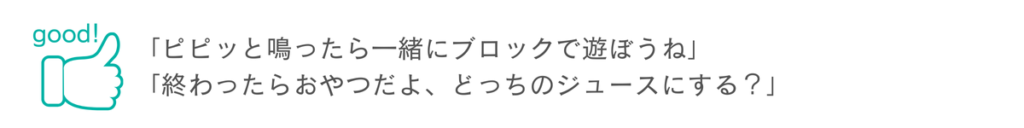

「あと5分ね」と声をかけるだけでは、未就学児には時間の感覚が伝わりにくく、突然終わらされたと感じてしまうことがあります。

そこでおすすめなのが、タイマーや砂時計です。

- 残り時間が目で見てわかる

- 終わりが予測できる

- 気持ちの切り替え準備ができる

といった効果があります。

ポイント

タイマーのスタートボタンを子ども自身に押してもらうと、「自分で決めた」という納得感が高まります。

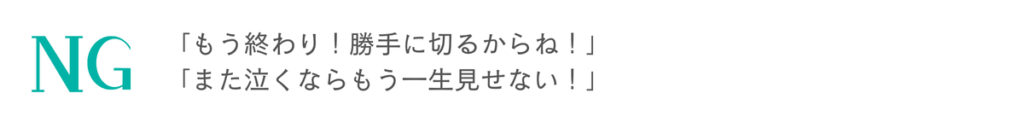

焦らせたり脅すような声かけは、かえって執着を強めてしまうため注意しましょう。

3. 視聴する内容を選ぶ

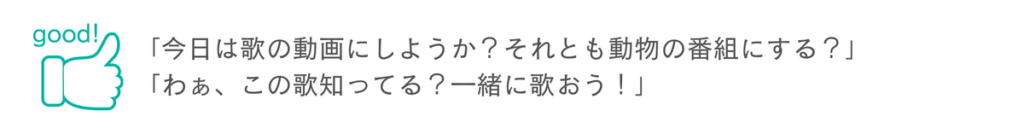

視聴時間だけでなく、「何を見るか」もとても大切です。

- 年齢に合った教育系・知育系の動画を選ぶ

- 歌やダンスなど、体を動かせる内容を取り入れる

- おすすめ動画が自動再生される設定はオフにする

ただ見続けるのではなく、参加できる内容を意識しましょう。

ポイント

受け身になりやすい動画視聴も、内容次第で「学び」や「遊び」に変わります。

好みを全否定せず、親子で選ぶ姿勢が大切です。

4. 「見ていい時間」と「次の行動」をセットにする

動画をやめるときに泣いてしまう原因の多くは、「次に何をするかわからない不安」です。

そこで、あらかじめ「次の行動」を決めておきましょう。

- 見終わったらおやつ

- 終わったら積み木遊び

- 動画のあとにお散歩

「次も楽しいことが待っている」とわかるだけで、切り替えはぐっと楽になります。

ポイント

命令口調にならず、「次は何しようか?」と選択肢を示す声かけがおすすめです。

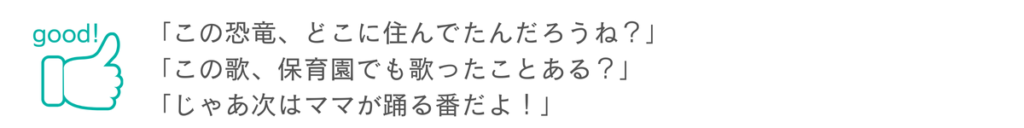

5. 親子で一緒に視聴する

テレビやYouTubeを「見せっぱなし」にせず、親子の会話や体験につなげる意識を持ちましょう。

- 「今のシーン面白かったね」と共感する

- 動物や乗り物の動画を、現実の遊びにつなげる

- 歌やダンスは一緒にまねして楽しむ

親が関わるだけで、受け身の視聴が学びの時間に変わります。

ポイント

放置は依存につながりやすくなります。

「ただ見せる」から「一緒に楽しむ」へ変えることで、自然と依存を防ぎやすくなります。

「一緒に見ているつもりでも、やめ時になると大泣きしてしまう…」「依存になっていないか心配」

そんな不安を感じている方は、未就学児のYouTube・テレビ依存を防ぐために親ができる具体的なサポート法を、こちらの記事で詳しく解説しています。

ポイントまとめ

- ルールはシンプルに、子どもと一緒に決める

- 見える形で「終わり」を伝える

- 内容と見せ方を工夫する

- 視聴後の行動をあらかじめ用意する

- 親子の関わりを大切にする

テレビやYouTubeは「敵」ではなく、使い方次第で子育てを助けてくれる心強い味方になります。

ママの気持ちがラクになるヒント

子どものメディア利用を「厳しく管理しなきゃ」と思うと、親も疲れてしまいます。

そこでおすすめなのが 「完璧にしようとしない」こと。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま大切なのは「普段の生活全体でバランスを取ること」。

親が無理なく続けられる管理法を見つけることが、結局は子どものためにもなります。

まとめ

- 未就学児のテレビ・YouTube視聴時間の目安は 1日1時間未満

- 長時間の視聴は生活リズム・発達に悪影響を与える可能性がある

- ただし、言葉や知識を楽しく学べるなどのメリットもあり、上手に使えば育児の味方になる

- 管理のコツは「ルールを決める」「タイマーを使う」「親子で一緒に見る」「見終わったあとの行動を用意する」こと

- 親も「完璧に管理しよう」と思わず、柔軟に取り入れてOK

テレビやYouTubeは「悪者」ではなく、うまく使えば子育てを助けてくれる強い味方。

家庭の生活スタイルに合わせて、親子で無理なく取り入れていきましょう。

コメント