はじめに

「気づいたら何時間も虫を観察している」「生き物の世話になると、驚くほど集中する」

そんなお子さんの姿を見て、「この集中力、将来につながるのかな?」「虫ばかりで勉強は大丈夫?」と感じたことはありませんか?

私は保育園で看護師として多くの子どもたちと関わる中で、虫や生き物が好きな子ほど、集中力・探究心・継続力が高いと感じています。

一見ただの“遊び”に見える虫観察ですが、実はこの時間こそが、学びの土台を育てる大切な経験です。

この記事では、虫や生き物が好きな子の特徴を整理しながら、家庭でできる「集中力を伸ばす関わり方」や遊びを学びにつなげる工夫を、専門職の視点でわかりやすく解説します。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師ままさらに、観察をサポートするアイテムや学びにつながるツールもあわせて紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- 虫や生き物が好きな子に集中力が育ちやすい理由

- 「虫好き」を学びや将来につなげる親の関わり方

- 集中力・探究心・自己肯定感を伸ばす家庭での具体的な工夫

- 年齢別(未就学児〜小学生)の関わりポイント

- 観察を深めるおすすめアイテムと選び方

虫や生き物が好きな子の特徴|集中力が育ちやすい理由

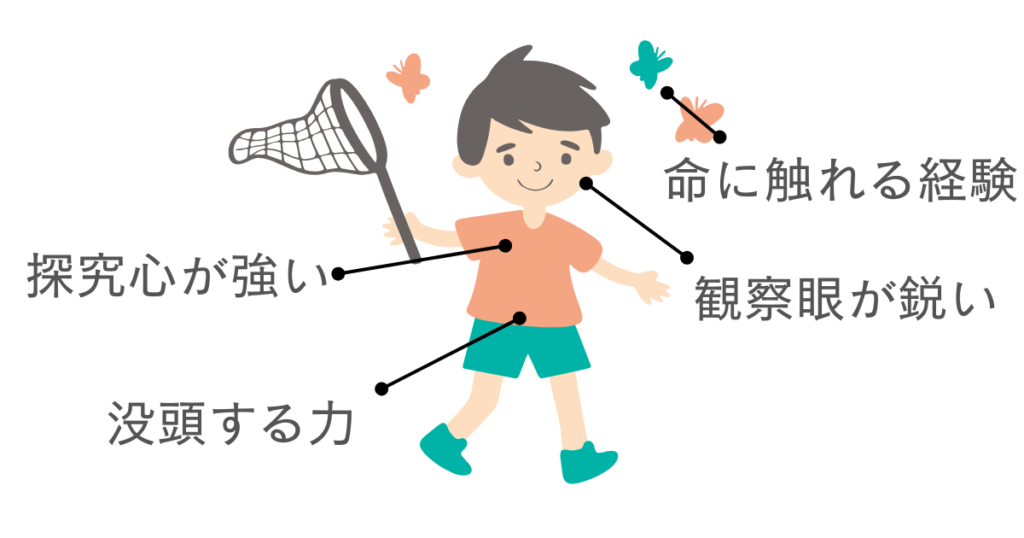

虫や生き物に惹かれる子には、いくつか共通した特徴があります。

- 観察眼が鋭い

小さな虫の動きや、羽の模様の違いなど、大人が見逃してしまう細部にも気づきます。 - 探究心が強い

「なぜ?」「どうして?」と自然と疑問を持ち、答えを知りたがります。 - 没頭する力がある

自分の興味があることに対しては、時間を忘れて夢中になれます。 - 命に触れる経験を積んでいる

世話をすることで「生きているものを大切にする心」も同時に育まれます。

これらはすべて、将来的に 学びに必要な力(集中力・探究心・継続力) を伸ばす土台になります。

これらの特徴は、発達心理学の視点から見ても「深い集中(フロー状態)」に入りやすい特性といえます。

虫好きな子の集中力を伸ばす親の関わり方【家庭でできる5つの工夫】

① 興味を否定せず、まず受け止める

未就学児は「自分の好きなことに没頭する力」が、将来の集中力の土台になります。

ところが、虫や生き物に対しては大人の苦手意識から「気持ち悪い」「早く捨ててきなさい」と言ってしまいがち。

これは、子どもにとっては「自分の興味=否定された」と感じる大きなショックになります。

- 子どもの発達段階では「興味を共有してもらうこと」が安心感につながり、探究心を継続する力になります。

- 否定ではなく「受け止める」言葉がけをすることで、自尊感情が守られます。

このように「観察を言葉で表現させる」ことは、集中力だけでなく語彙力の発達にも役立ちます。

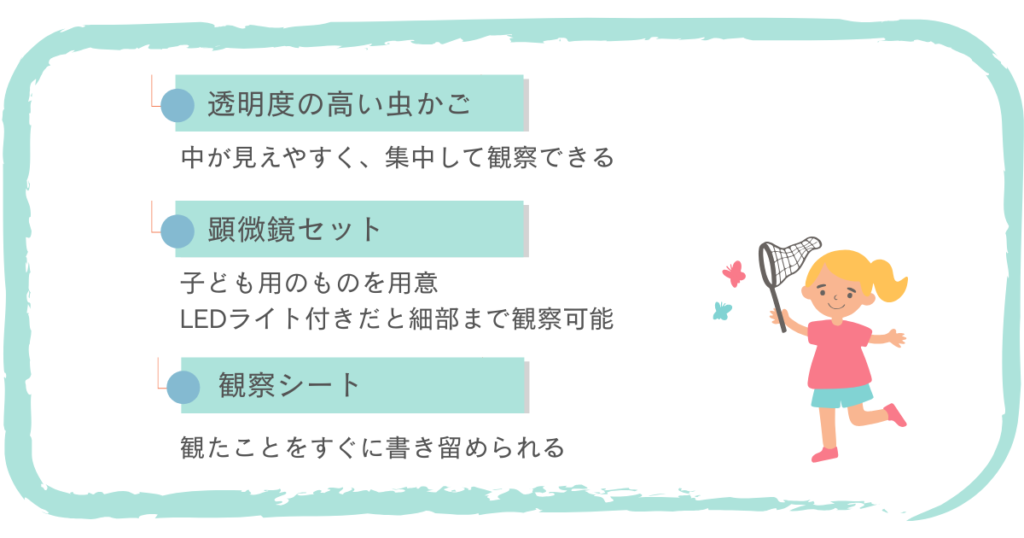

② 集中できる観察環境を整える

「集中力を伸ばす」には、安心して観察に没頭できる環境が必要です。

虫かごやルーペといった観察キットを用意してあげるだけで、子どもは自分の興味を長時間続けやすくなります。

- 子どもは視覚・触覚から学ぶことが多く、実物を「安全に」観察できる環境が発達にプラス。

- 虫かごの中に入れる枝や土を一緒に用意することで、自然への理解や想像力が育ちます。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師ままこうした工夫で「ただ見る」から「探究する」へと学びが深まります。

③ 記録する習慣で「学び」に変える

観察を「見て終わり」にせず、記録に残すことで集中力はさらに伸びます。

絵や文字でまとめる作業は、表現力・記憶力・継続力を養います。

- 記録は「振り返り」の体験になり、子どもの自己効力感を高める。

- 「見たことを整理して言葉にする力」は、就学後の学習準備にも直結します

具体的な方法

- 絵日記に描く → 視覚的表現が得意な子にぴったり

- 写真を撮ってファイルにまとめる → 変化を比べやすい

- 図鑑を一緒に見て調べる → 好奇心を知識につなげられる

④ 小さな成功体験を積み重ねる

「やり遂げた!」という体験は、集中力を継続させる原動力になります。

- 成功体験は「自己効力感」を高め、挑戦する意欲を生み出す。

- 小さな達成を積み重ねることで、「集中するのって楽しい」という内的動機づけにつながります。

成功体験の例

- カブトムシを幼虫から成虫まで育てられた

- ダンゴムシを1週間観察して記録できた

- 図鑑で自分で名前を見つけられた

この「認めてもらえた」という安心感が、次の集中へとつながります。

⑤ 家族で一緒に楽しむ

集中力を伸ばすには「一人の世界」も大事ですが、家族と一緒に体験を共有することが継続につながります。

- 親子の共同作業は「安心の土台」を強め、挑戦を後押しする。

- 「一緒に楽しむ」ことで、学びが家庭全体のポジティブな経験になります。

こうした体験は、子どもの発達だけでなく、家族のコミュニケーションを豊かにします。

まとめ

- 興味を「否定せず肯定」することが安心感と集中力を育てる

- 環境や道具を整えることで「遊び」から「学び」に変わる

- 記録や成功体験が、自己効力感と継続する力につながる

- 家族で共有することで「楽しい学びの記憶」として残る

年齢別|虫や生き物との関わり方のポイント

子どもが虫や生き物に興味を示す関わり方は、年齢や発達段階によって少しずつ変わってきます。

大切なのは「同じやり方を続ける」のではなく、成長に合わせて関わり方をアップデートしていくことです。

未就学児の場合

未就学児の時期は、「見る・触れる・感じる」感覚的な体験が何よりも大切です。

虫の動きをじっと眺めたり、葉っぱの感触を確かめたりする中で、子どもは自然と集中状態に入っていきます。

この時期は、正しい知識を教える必要はありません。

「すごいね」「よく気づいたね」「小さく動いてるね」と、感じたことをそのまま言葉にして共感することで、「見てもいい」「好きでいていい」という安心感が育ち、集中力の土台になります。

虫や生き物への興味を安心して広げるためには、子ども用に作られた虫取りセットがあると便利です。

捕まえる・観察する・自然に戻すという流れを経験することで、命を大切にする気持ちや、責任感も自然と育ちます。

虫かごや網、ルーペなどが揃ったセットなら、初めての虫観察でも無理なく楽しむことができ、未就学児から小学生まで幅広く使えます。

未就学児から使いやすい虫取りセットはこちらから確認できます。↓

小学生低学年の場合

小学生低学年になると、「見る」だけでなく「調べる」「比べる」「考える」力が少しずつ育ってきます。

虫を見つけたら図鑑で名前を調べたり、「昨日と色が違うね」「前より大きくなった?」と変化に気づいたことを言葉にしたりすることで、観察が“学び”へとつながっていきます。

この時期は、答えをすぐに教えるのではなく、「どうしてだと思う?」「なんで変わったのかな?」と問いかけ、子ども自身に考える時間を与えることが集中力を伸ばすポイントです。

虫や生き物を観察していると、「この虫、なんて名前だろう?」「昨日と色が違う気がする」といった疑問が自然に生まれます。

そんなときに役立つのが、子ども向けの図鑑です。

写真が多く見やすい図鑑は、自分で調べて答えを見つける体験につながり、観察したことを知識として整理する力を育ててくれます。

「見て終わり」ではなく、学びへと一歩深めたいときに取り入れたいアイテムです。

観察を学びにつなげやすい、子ども向け図鑑はこちらです。↓

小学生高学年の場合

小学生高学年になると、観察はさらに一歩進み、「仮説を立てて、確かめる」体験ができるようになります。

顕微鏡で細かい部分を観察したり、観察ノートに気づきをまとめたりすることで、「こうじゃないかな?」→「本当にそうかな?」と考える力が育ちます。

この経験は、自由研究や理科の学習だけでなく、物事に粘り強く取り組む集中力や、論理的に考える力の土台にもなります。

虫や生き物への興味を、「好き」から「考える」「学ぶ」へと広げていく時期といえるでしょう。

肉眼では見えない部分に目を向けられるようになると、子どもの探究心はさらに深まります。

顕微鏡を使った観察は、「本当にそうかな?」と考えながら確かめる体験につながり、集中力や論理的に考える力を育てます。

デジタル顕微鏡であれば、親子で画面を見ながら一緒に観察できるため、自由研究や理科学習への入り口としても取り入れやすいのが特長です。

探究心を深めたい時期に使いやすい顕微鏡はこちら。↓

どんな生き物が年齢や発達に合っているか迷う場合は、保育園で飼いやすく、子どもが安心して関われる生き物・植物をまとめた記事も参考になります。↓

集中力を伸ばすために親が気をつけたいこと

① 無理にやらせない

虫や生き物に強い興味を持つ子もいれば、反対に「怖い」「気持ち悪い」と感じる子もいます。

これは性格や気質の違いであり、どちらが正しいということはありません。

- 未就学児は「感覚の過敏さ」に個人差があります。

触覚や視覚に敏感な子は、虫の動きや手触りに強い不快感を覚えることがあります。 - ここで無理強いしてしまうと、虫=嫌な記憶となり、かえって集中力や探究心を育てる機会を失ってしまう可能性があります。

代わりの関わり方

- 絵本や図鑑で虫の写真を一緒に見る

- アニメや映像で自然や生き物の世界を体験する

- フェルトやぬいぐるみなど、触っても安心な教材で「疑似体験」する

無理に体験させるのではなく、「自分なりの関わり方」を選ばせることが集中力を支える第一歩です。

② 命の大切さを伝える

虫や小さな生き物に関わることは、集中力だけでなく「命の尊さ」を学ぶ絶好の機会です。

- 子どもは「飼う」「観察する」ことを通して、責任感や共感性を育みます。

- 命あるものと接することで「相手を大切にする」気持ちが芽生え、これは人間関係を築く基礎にもなります。

親が伝えたいルール

- 捕まえたら放してあげる

「ずっと虫かごの中だと苦しいかな?」 - 飼うなら責任を持つ

「ごはんやお水を忘れずにあげようね」 - 無駄に命を奪わない

「踏んだり捨てたりはしないよ」

こうした関わりの中で、子どもは集中して観察するだけでなく、命へのリスペクトを自然に学んでいきます。

③ 失敗も学びにする

どんなに大切に育てても、虫や生き物が死んでしまうことはあります。

このとき親が「ちゃんと世話しなかったからでしょ!」と責めると、子どもは「失敗=悪いこと」と感じてしまい、挑戦を避ける傾向につながります。

- 幼児期は「原因と結果」を学ぶ時期です。

失敗体験を振り返ること自体が、思考力・問題解決力を養うきっかけになります。 - 大切なのは「責めること」ではなく「考えさせること」。

✨ 親の関わり方

- 一緒に原因を探してみる

「どうして死んじゃったのかな?」 「ごはんが足りなかったのかな?」「水が多すぎたかな?」 - 次にどうすればいいか考える

「次は土を変えてみようか」 「毎日同じ時間にお世話する?」

失敗を「学びの材料」にすることで、子どもは「工夫して続けてみよう」という前向きな集中力を育てることができます。

まとめ

- 無理強いせず、子どものペースに合わせる

- 命の大切さを「体験」と「言葉」で伝える

- 失敗を責めず、次につながる学びに変える

こうした関わりは、単なる「虫好き」を超えて、集中力・責任感・思いやりを伸ばす土台になります。

集中力が伸びると将来どうなる?

虫や生き物を通じて育った集中力や探究心は、将来的にさまざまな分野で活かされます。

- 理科や生物の学習に強くなる

- 自由研究や課題に自分から取り組む姿勢がつく

- 科学者・研究者・医療者・農業など「命と関わる仕事」に興味を持つ

つまり「ただの虫好き」ではなく、未来の学びの芽 を育てているのです。

集中力をサポートするおすすめアイテム

せっかくの興味を学びにつなげるには、ツール選びも大切です。

ここではおすすめのアイテムをまとめました。

- 観察キット

虫めがね、捕虫網、ピンセット、観察容器などがセットになったもの - 子ども向け図鑑

写真が豊富で見やすいもの(小学館・学研など) - 顕微鏡

初心者向けのデジタル顕微鏡なら親子で楽しめる - 観察ノート

子どもが絵や気づきを自由に書ける専用ノート - 自由研究グッズ

夏休みの宿題にもそのまま使えるセット

まとめ|虫や生き物との関わりは、集中力の土台になる

虫や生き物に夢中になる時間は、子どもにとって「遊び」であると同時に、集中力や考える力を育てる大切な学びの時間でもあります。

ただし、効果的な関わり方は年齢や発達段階によって異なります。

- 未就学児は「見る・触れる・感じる」体験をたっぷりと

- 小学生低学年は「調べる・比べる」ことで学びへつなげる

- 小学生高学年は「仮説→検証」を楽しみ、探究心を深める

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま大切なのは、同じやり方を続けるのではなく、成長に合わせて関わり方を少しずつ変えていくことです。

「集中力が続かない」「落ち着きがない」と感じるときも、無理に座らせたり、静かにさせたりする必要はありません。

子どもが自然と夢中になれる環境と、年齢に合った道具や関わり方を用意することで、集中する力は遊びの中で、ゆっくりと育っていきます。

今回紹介した虫取りセット・図鑑・顕微鏡などのアイテムは、「集中しなさい」と言わなくても、子どもが自分から関わりたくなる環境づくりを助けてくれます。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師ままぜひ家庭に取り入れて、子どもの「好き!」をぐんぐん伸ばしていきましょう。

コメント