夏の日差しの下、水しぶきと一緒に笑い声が弾む時間は、子どもたちにとって特別なひとときです。

水遊びは、全身を使った運動や感覚刺激を通して、体力や運動能力、好奇心を育む大切な遊びのひとつ。

水の感触や浮かぶ感覚は、発達の段階にある子どもにとって新鮮で心地よく、心身の成長をサポートします。

ただし、その楽しい時間を安心して過ごすためには、大人の見守りとちょっとした工夫が欠かせません。

実際に水遊び中の事故は、プールや海だけでなく、家庭のビニールプールや公園の噴水など、身近な場所でも起こっています。

ほんの一瞬目を離しただけで、思わぬ事故につながることも少なくありません。

この記事では、子どもが水遊びを思いきり楽しめるよう、家庭や外出先でできる安全対策と、万が一のときに知っておきたい応急対応を、保育園で子どもたちの安全に関わってきた看護師の視点からお伝えします。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま安全に、楽しい水遊びの時間になりますように・・!!

この記事でわかること

- 家庭のビニールプールや公園、外出先で起こりやすい水遊び事故と、その具体的な予防策

- 「家」と「外出先」それぞれで意識したい、水遊びの安全ポイント

- もしものときに慌てないために、保護者が知っておきたい応急対応の基本

子どもが水遊び中に事故に遭いやすい理由

1. 身体能力・危険察知能力が未発達

乳幼児〜低学年の子どもは、筋力・平衡感覚が未発達です。

水中では浮力が働く一方で足元が不安定になり、簡単に転んでしまいます。

また、転んだ際に顔が水面についたままになると、パニックになり、立ち上がる動作ができなくなります。

さらに、「ここは滑りやすい」「流れが速い」という危険の察知や判断も未熟なため、自ら危険を回避することが難しいです。

2. 体温低下や体力消耗が早い

子どもは体表面積が大人に比べて大きく、体温を外気や水に奪われやすいです。

たとえ真夏でも、水温が28℃以下だと体が冷え、唇が紫色になったり震えが出ることがあります。

また、遊びに夢中になると疲労を感じにくく、急な倦怠感や動きの鈍化が見られることもあります。

3. 見守りの一瞬の油断が事故に

溺水事故は「静かに起こる」のが特徴です。

映画やドラマのような派手なバタ足や叫び声はなく、口や鼻が水に浸かったまま動きが止まり、数十秒で呼吸停止に至ることもあります。

保護者がちょっと日陰に移動したり、スマホを見た数十秒が致命的になる可能性があります。

家庭でできる水遊び事故防止対策

家庭での水遊びは、安心できる反面、油断が起きやすい場面でもあります。

「家だから大丈夫」と思ったときこそ、事故は起こりやすいもの。

まずは、今すぐできる基本の安全対策から確認していきましょう。

① 必ず大人が“手の届く距離”で見守る

水遊び中は、必ず大人が子どもから手の届く距離で見守りましょう。

ほんの数センチの水でも、子どもはバランスを崩して顔がついてしまうことがあります。

「洗濯物を取り込む間だけ」「ちょっとトイレに…」

その数十秒が、事故につながるケースも少なくありません。

水遊び中は「ながら見守り」ではなく、水のそばを離れない意識が大切です。

② ビニールプールでも目を離さない

家庭用のビニールプールは浅く見えますが、

実は水遊び事故が多いのもこのタイプです。

子どもは、

- 滑って転ぶ

- 顔から水に入ってしまう

- おもちゃに気を取られて姿勢を崩す

といったことが一瞬で起こります。

「浅いから大丈夫」ではなく、ビニールプール=溺水リスクがあると考えて見守りましょう。

③ 使わない水はすぐに抜く

水遊びが終わったら、必ずその場で水を抜くことも重要です。

後片付けを後回しにすると、

- 子どもが勝手に近づく

- 転んで水に落ちる

といった事故につながることがあります。

水遊びが終わった=安全、ではありません。

「水を抜くまでが水遊び」と意識しておきましょう。

④ すべりやすい場所・段差を事前にチェック

水遊び中は、地面が濡れて想像以上に滑りやすくなります。

特に注意したいのは、

- ウッドデッキ

- タイル

- 玄関前やベランダ

- プールの出入り口

事前に段差や滑りやすい場所を確認し、必要であればマットを敷くなどの工夫をすると安心です。

⑤ 水遊び前後の体調チェックを忘れない

水遊びは楽しい反面、体力を使います。

遊ぶ前に

- 発熱はないか

- 元気があるか

遊んだ後に

- 顔色が悪くないか

- 寒がっていないか

を確認しましょう。

少しでも「いつもと違うな」と感じたら、無理せず切り上げる判断も大切です。

保育園看護師のひとこと

保育園でも、水遊び中の事故は「一瞬目を離したとき」に起こりやすいと感じています。

家庭でも同じで、「慣れてきた頃」こそ、改めて見守りを意識することが事故予防につながります。

外出先で気をつけたい水遊びの安全対策

公園の噴水、レジャープール、海や川など、外出先での水遊びは楽しい反面、家庭とは違う危険も多く潜んでいます。

「人がいるから安心」「設備が整っているから大丈夫」そう感じやすい場面こそ、注意が必要です。

① プール・海・川では“子どもから目を離さない”を徹底

外出先では、

- 人が多い

- 音や動きが多い

- 視界が遮られやすい

といった理由から、子どもを見失いやすくなります。

特に水辺では、目を離した一瞬で姿が見えなくなることもあります。

スマホを見る、荷物を整理するなどは、必ず子どもが水から離れているときに行いましょう。

② ライフジャケット・アームリングを過信しない

ライフジャケットやアームリングは、安全を補助する道具であって、事故を防ぐ“万能アイテム”ではありません。

- 外れてしまう

- 正しく装着できていない

- 浮いていることで油断する

といったケースもあります。

着けているから大丈夫、ではなく、着けていても必ず見守ることが大前提です。

③ 人混み・噴水・水場では転倒・溺水に注意

噴水や浅い水場は、一見安全そうに見えますが、実際には事故が起こりやすい場所です。

- 地面が非常に滑りやすい

- 走って転ぶ

- 顔が水につく

といったリスクがあります。

「走らない」「ふざけない」など、遊ぶ前に簡単な約束を伝えておくことも大切です。

④ その場のルール・監視体制を必ず確認する

プールや水遊び施設には、年齢制限・遊び方・安全ルールが必ずあります。

また、

- 監視員がいるか

- 救護体制が整っているか

を事前に確認しておくことで、万が一のときも落ち着いて対応できます。

「知らなかった」ではなく、入る前に確認する習慣をつけておきましょう。

万が一のときに知っておきたい応急対応

水遊び中、どれだけ気をつけていても「転んだ」「むせた」「反応がいつもと違う」

そんな場面に出くわす可能性はゼロではありません。

いざというときに慌てないためにも、最低限の対応を知っておくことが大切です。

溺れた・反応がおかしいときの対応を知っておく

まず最優先で行うこと

- すぐに子どもを水から引き上げる

- 意識があるか・呼吸しているかを確認する

- 呼吸がなければ、すぐに119番通報

迷ったら「様子を見る」より、助けを呼ぶ判断を優先してください。

「少しむせただけ」に見えても要注意

水を飲んでむせたあと、

- 元気がない

- ぼんやりしている

- 咳が続く

- 顔色が悪い

といった様子が見られる場合は、見た目が軽症でも受診を検討しましょう。

水を吸い込んだ影響が、あとから出ることもあります。

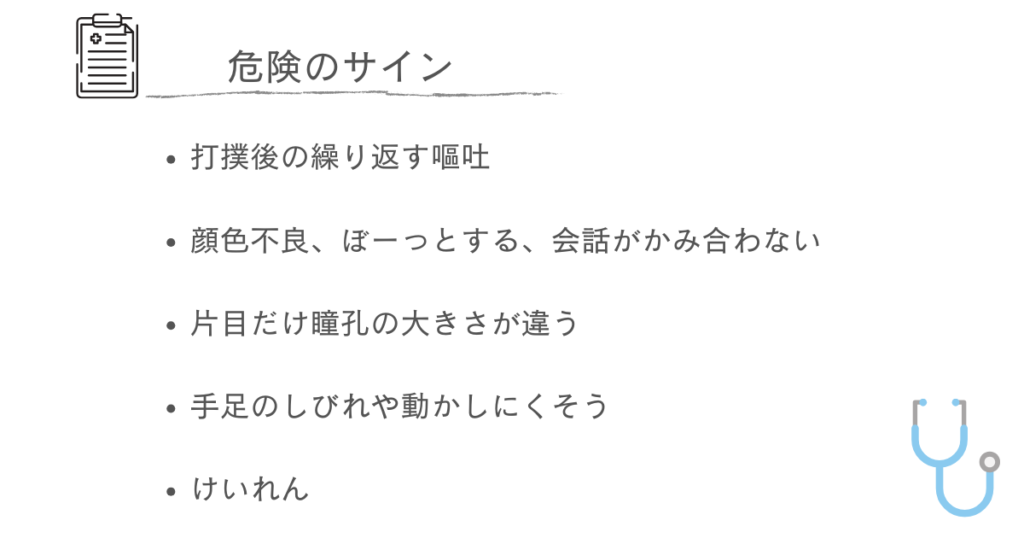

こんなときは迷わず医療機関へ

- 意識がもうろうとしている

- 呼吸が苦しそう

- 普段と明らかに様子が違う

- 「なんとなくおかしい」と感じるとき

保護者の「違和感」は、とても大切なサインです。

🩺 保育園看護師の視点から

保育園でも、水遊び後に「元気そうに見えたけれど、あとから体調を崩した」というケースがあります。

その場で大丈夫そうでも、少しでも不安があれば受診する判断が、子どもを守ることにつながります。

まとめ|水遊びは「楽しい」と「安全」がセット

水遊びは、子どもにとって大切な成長の機会。

だからこそ、

- 事前の準備

- 近くでの見守り

- もしものときの知識

この3つがそろって、初めて「安心して楽しめる時間」になります。

完璧に防ぐことはできなくても、知っているだけで防げる事故はたくさんあります。

まいこ@保育園看護師まま

まいこ@保育園看護師まま今年の夏が、お子さんにとっても、あなたにとっても安全で楽しい思い出になりますように。

コメント